5月22日,我校理学院陈文聪教授作为完成人在国际顶级学术期刊《Science》发表了题为《A pulsar-helium star compact binary system formed by common envelope evolution》的学术论文。该成果由国家天文台、中国科学院大学、青岛理工大学、南京大学、云南天文台、中山大学、北京大学等12所高校和科研院所在内的36位学者共同完成,我校为第三完成单位,陈文聪教授为第五作者。

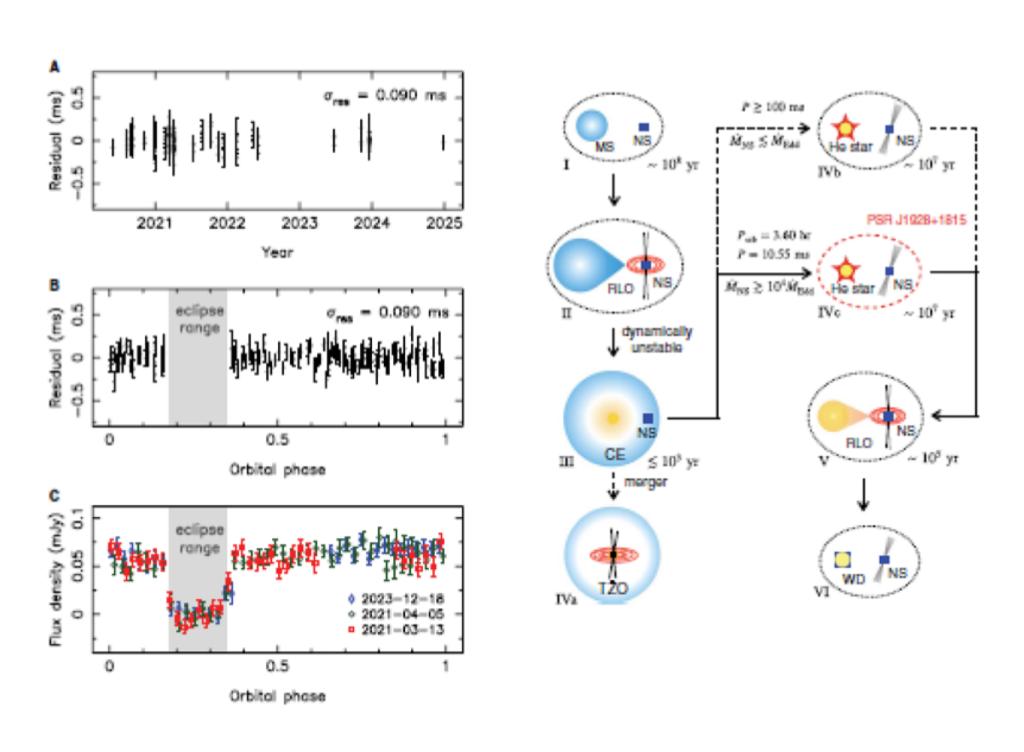

国家天文台韩金林研究员团队利用世界最大的单口径射电望远镜“中国天眼”测时证认了一个自转周期为10.55毫秒的脉冲星处于一个轨道周期为3.6小时的致密双星系统中。通过“天眼”长达4年半的后随测时观测得到了该系统的质量函数,并发现其在六分之一的轨道相射电辐射被遮挡(即掩食)。在排除伴星为主序星、中子星和白矮星后,研究团队发现氦星是导致掩食的最佳天体。陈文聪教授认为这类脉冲星—氦星系统在银河系内极为罕见,于是采用了恒星大样本模拟其诞生率和数目,发现银河系内仅能诞生这类系统数十个,且因脉冲星射电辐射成束的特征,能观测到的系统数量则更少。因在光学波段并未探测到来自该氦星的辐射,陈文聪教授计算了系统所在位置各类氦星的视星等,并结合该位置光学和红外各波段的消光效应,将氦星的质量限制在1.0-1.6倍太阳质量。

这是人类首次探测到这类稀有的脉冲星-氦星系统,这一发现在研究共有包层演化、毫秒脉冲星起源、中微子冷却的超爱丁顿吸积和低频引力波源等方面具有极高的科学价值和科学意义。(论文原文链接地址:https://www.science.org/doi/10.1126/science.ado0769)(撰稿:许坤、姜龙、邢元元;审核:孔亮、刘俊伟)

理学院物理系天体物理团队:2020年以来,物理系天体物理团队主持国家自然科学基金面上项目和青年基金各2项,培养山东省杰青和泰山学者青年专家各1人,发表SCI中科院二区以上论文40余篇,在恒星物理、致密天体和引力波源等领域取得了一系列有影响力的科研成果。

陈文聪,博士,二级教授,博士生导师,九三社员,安徽省太湖县人,1993年6月毕业于安徽师范大学物理专业,获理学学士学位。2007年6月毕业于南京大学天文系天体物理专业,获理学博士学位。2011年12月北京大学物理学院博士后出站。2016年1月至2017年1月在牛津大学物理系访问。主要研究领域为脉冲星、致密天体、X射线双星和引力波源。在天体物理顶级学术期刊ApJL/ApJ、A&A、PRD、MNRAS发表论文60余篇,被引用1000余次。主持国家自然科学基金面上项目4项,国家自然科学基金重点项目子课题、河南省科技创新杰出青年基金、河南省高校科技创新团队支持计划、河南省高校科技创新人才支持计划各1项。作为第一完成人获河南省自然科学奖三等奖1项,河南省高校科技成果一等奖1项。博士学位论文获2009年度全国优秀博士学位论文提名。先后被评为河南省特聘教授、河南省学术技术带头人、河南省优秀青年科技专家、河南省教学标兵。