今夏,我校以“跨越山海,共营未来”为主题,组织开展了一系列暑期国际学术营和交流活动。西班牙瓦伦西亚理工大学(UPV)学术营、挪威“双碳领袖”研学营、俄罗斯“微留学”夏令营,以及美国加州州立大学长滩分校师生代表来访,共同构成了丰富多彩的暑期国际交流画卷。师生们通过实地访学、跨文化交流与科研实践,全面拓展了国际学术视野,增强了全球胜任力。

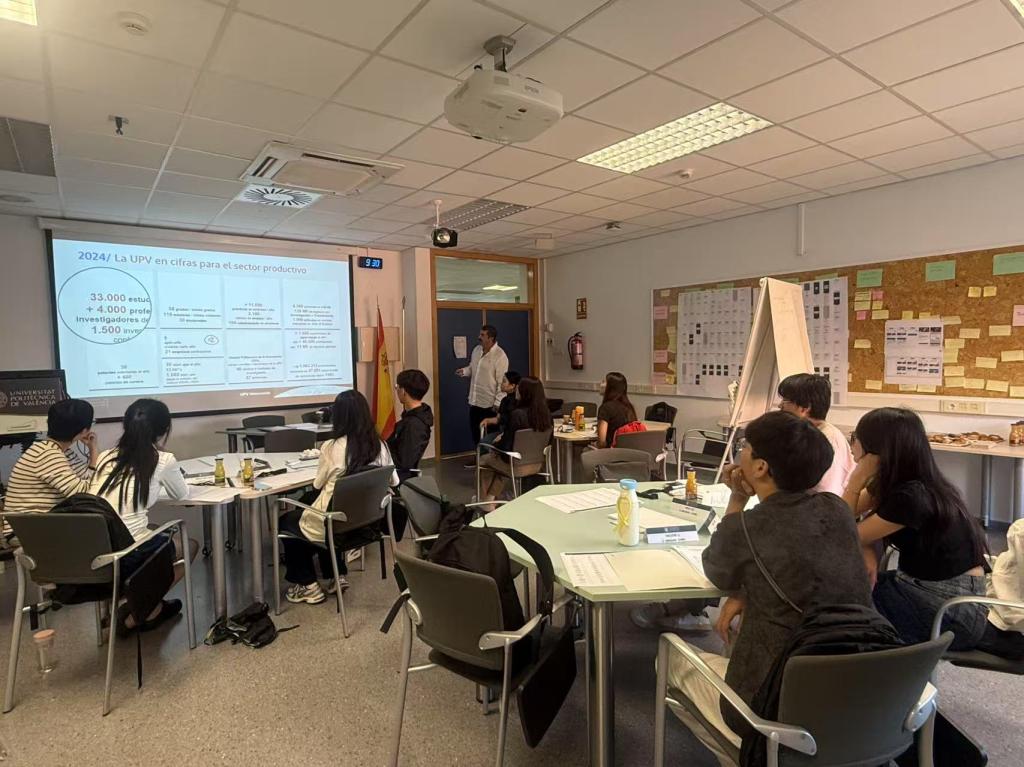

UPV 夏令营:深耕学术合作,拓展未来愿景。作为今年暑期系列学术营的重点项目,我校携手西班牙瓦伦西亚理工大学成功举办了学术营活动。经过层层选拔,来自7个学院的10名优秀本硕学生远赴西班牙,开展为期一周的研学课程。在学术营期间,两校正式签署了全面战略合作协议,涵盖中外合作办学、科研合作和资源共享。这一合作标志着两校关系进入新的发展阶段,为我校建设“国内一流应用研究型理工大学”注入国际动能。

课程以“智能科技与可持续发展”为主题,内容涵盖工业4.0数字孪生实验、地中海生态港口实地调研和“智慧绿色港口”跨文化工作坊等模块。学生们在学习过程中,既接受了系统的专业知识熏陶,又在跨文化环境中锻炼了团队协作与创新思维。给排水科学与工程222班刘子惠同学说:“此次 UPV 暑期学术营活动内容充实,理论与实践紧密结合,极大地开阔了我的国际化视野。外方教师的讲解深入浅出、引人入胜,特别是关于‘创新与风险的关系’‘数字化转型’的内容,启发了我结合本专业进行更深入的思考。此次研学让我深刻体会到跨学科思维在给排水工程中的价值,为今后进一步开展水资源管理与可持续发展研究提供了新的启发与方向。”UPV方面教师对我校学生的专业素养与合作精神给予高度评价,称他们是“全球工程领域值得期待的下一代”。

此次瓦伦西亚理工大学夏令营不仅提升了学生的国际学术水平,也为双方在新工科领域的深度合作奠定了坚实基础。

学生参加“智能科技与可持续发展”主题系列活动

我校教师与瓦伦西亚理工大学相关学院进行交流

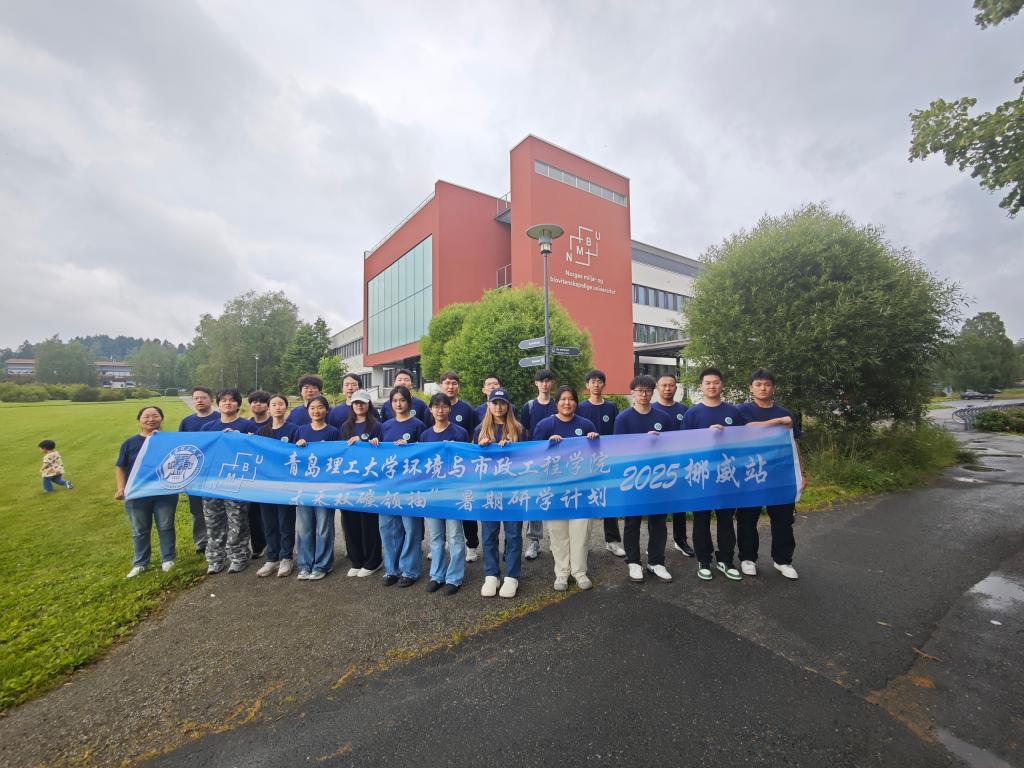

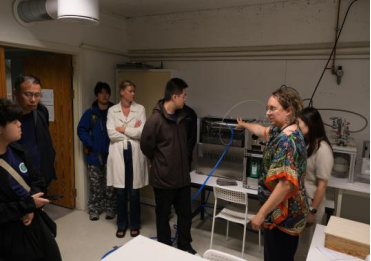

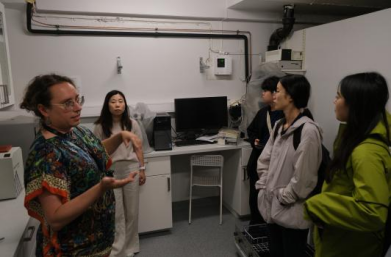

挪威双碳领袖夏令营:走进峡湾之国,探寻“双碳”未来。环境与市政工程学院组织19名给排水科学与工程专业学生,赴挪威生命科技大学(NMBU)开展为期11天的“未来双碳领袖”暑期研学项目。学生们通过高校访学、行业观摩和文化体验三重环节,全面学习全球水资源管理与环境治理的前沿知识。在实验课程与互动课堂中,他们深入探讨了污水处理、新兴污染物治理及环境微塑料等议题,并在实地参观奥斯陆水务管理中心、污水处理厂和企业DOSCON时,近距离感受了数字化监测与循环利用的创新实践。中挪水231班安烜同学在参观过程中惊叹:“我第一次这么直观地认识到这座城市如何通过科学调度实现‘供排平衡’!”

在文化交流环节,师生们亲手制作挪威特色美食,参观维格兰雕塑公园与峡湾地标,深刻体会“人与自然和谐共生”的理念。研学团成员们普遍表示,此行不仅提升了专业认知和跨文化交流能力,也坚定了投身“双碳”事业的信念。

参观当地水处理厂

在NMBU实验室参观学习

俄罗斯“微留学”夏令营:以学术+文化+社交为核心,打造全方位、沉浸式留学体验。该项目是由中国—上海合作组织经贸学院、俄罗斯教育部及西伯利亚联邦大学共同举办。我校学生经学校推荐成功入营,与来自上海大学、浙江外国语大学、山东科技大学、等7所高校的15名优秀大学生开展了为期18天的研学课程。学生们沿着“青岛+克拉斯诺亚尔斯克”双城研学路线,圆满完成了以“学术+文化+互动”为核心的全方位沉浸式中俄“微留学”体验之旅。

通过系列涵盖学术研讨、文化实践和社交互动的多元化活动,学员们有效提升跨文化交流能力,拓展国际视野,为深化中外人文交流与合作注入活力。我校土木工程学院中美土木231杨喆表示:“通过真实的俄罗斯校园生活、丰富的互动体验,结合现代化教学方法,让我收获更多跨文化交流能力、丰富专业知识与技能,为未来留学、职业发展提供有力支持。”

学术殿堂的硬核淬炼:学生参加课堂学习

长滩师生来访:友城四十载,青春共谱新篇。为庆祝青岛与美国长滩缔结友好城市40周年,加州州立大学长滩分校师生代表团于7月28日至8月1日到访我校。双方师生共同体验了剪纸、漆扇等非遗技艺,展开了热烈的文化交流和校园生活分享。

作为“青岛-长滩友城”系列庆祝活动的重要组成部分,本次访问再次巩固了两校合作基础。本次活动的成功举办,得到了青岛市委外办的高度肯定,为我校发来感谢信。信中提到,活动期间,我校高站位谋划、高标准落实、高效率协同,既彰显了强烈的政治担当,又体现了精湛的专业水准。

无论是在西班牙高校课堂上的智慧启迪,还是在挪威峡湾的环保实践,抑或是俄罗斯沉浸式留学体验以及与长滩学子的深情交流,我校暑期学术营项目旨在拓宽学生国际化视野、提升跨文化沟通能力。跨越山海的交流,不仅照亮了青年学子的成长道路,也为学校建设国际化高水平大学注入了新的动力。未来,将继续深化与世界高水平大学的合作,推动“校-院-生”三级国际化育人体系建设,培养更多具有全球胜任力的时代新人。(撰稿:纪毅南、冯志国;审核:张鹏)